Decrescita Controllata: E’ Ancora Possibile?

di Jacopo Simonetta

Il 4 ottobre scorso il “Movimento Decrescita Felice” e la “Associazione Italiana Economisti dell’Energia” hanno organizzato a Roma, in Campidoglio, un’interessante convegno dal titolo: “Modelli per la valutazione dell’impatto ambientale e macroeconomica delle strategie energetiche” (qui il link al sito per consultare tutte le relazioni).

Questo è il secondo articolo dedicato a quella giornata; per il primo si veda qui.

Il Modello.

Il titolo completo è: “Modello di Macroeconomia Ecologica per la Transizione Energetica (2METE): Scenari alternativi per la sostenibilità ecologica e l’equità sociale.”

E’ molto complesso: considera infatti oltre 400 variabili endogene, 200 tra parametri e valori di input esterni, 25 riserve (stock). Per ogni settore economico, si da particolare rilevanza al capitale fisico, il salario, la produttività del lavoro, l’efficienza energetica.

Il presupposto su cui è stato costruito il modello è “fortemente keynesiano” (per citare gli autori). Vale a dire che si ipotizza sia la domanda a determinare l’offerta. Un punto questo molto dibattuto, ma che personalmente mi pare coerente con un quadro macroeconomico di stagnazione in atto. E’ vero, infatti, che si possono verificare problemi anche molto seri di scarsezza di determinate risorse (in effetti sta già accadendo). Così come si sta verificando un problema di degrado delle risorse in entrata al sistema economico come conseguenza dell’eccessivo flusso di rifiuti in uscita (proprio il cambiamento del clima è uno degli esempi maggiori in questo campo). Tuttavia, oramai perfino il FMI dice che stiamo entrando in un periodo di stagnazione o recessione economica secolare, particolarmente nei paesi cosiddetti “sviluppati”; ciò significa che saranno probabilmente più frequenti i casi di contrazione della domanda che quelli di contrazione dell’offerta. Specialmente all’interno di una strategia “decrescista” come quella prospettata dallo studio.

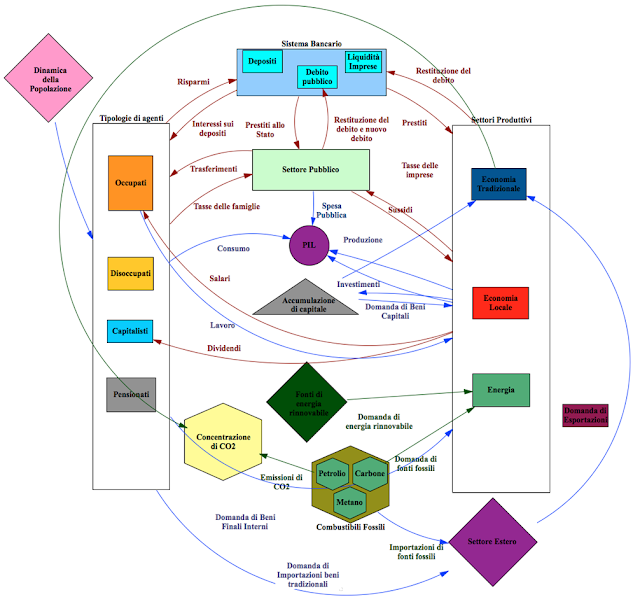

La struttura è riassunta nella figura e, come si vede, concede molto spazio alle dinamiche interne del sottosistema economico. In particolare distinguendo tre settori fra loro correlati: il settore dei beni di consumo finali tradizionali, il settore dell’economia locale e sociale e il settore di “produzione” di energia.

Quest’ultima a sua volta disarticolata secondo le diverse fonti.

Viceversa, le dinamiche ecologiche del meta-sistema all’interno del quale evolve l’economia rimangono sullo sfondo, anche se, punto molto qualificante, si tiene conto del fatto che il consumo di beni e servizi, comunque prodotti, genera degli impatti ambientali e, dunque, un degrado degli ecosistemi.

Un punto debole sono anche che le dinamiche demografiche che vengono trattate semplicemente prendendo come dato la previsione dell’ISTAT, malgrado si tratti di un dato molto più politico che scientifico.

Questi sono limiti molto forti che non consentono di usare il modello per delineare scenari sull’evoluzione complessiva del sistema ambientale-sociale-economico in Italia o in Europa. Ma occorre tener presente che NON è questo lo scopo del modello. “2METE” è stato concepito con uno scopo molto più limitato e cioè confrontare la probabilità di raggiungimento degli obbiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti seguendo strategie diverse. Vale a dire, se a parità di tutte le altre condizioni, il solo investimento in efficienza energetica e rinnovabili è presumibilmente sufficiente o meno.

La risposta è chiara e, a mio avviso, affidabile: NO. Obbiettivi di riduzione delle emissioni così importanti sono conseguibili solamente prendendo anche una serie di provvedimenti che riducano sensibilmente i consumi finali, dunque il PIL totale e pro-capite.

Risultati.

Come accennato, scopo del modello è quello di verificare se gli obbietti di riduzione delle emissioni climalteranti, decisa dall’UE, possono essere effettivamente raggiunti entro il 2050, come da programma (prima meta).

Contemporaneamente, verificare quali impatti ciò avrebbe sui parametri macroeconomici principali (seconda meta).

Il modello confronta tre diversi approcci al tema, verificando quali tendenze si innescherebbero, dati i presupposti di crescita economica stabiliti dal governo (peraltro alquanto ottimisti). Dunque non dice, né pretende dire, cosa accadrà, poiché non possiamo sapere in quale contesto reale saranno attuate le decisioni del governo. E’ tuttavia molto, molto interessante perché, a parità di altri fattori, ci dice quale delle strategie considerate è potenzialmente più vantaggiosa.

Dunque, le strategie valutate sono tre:

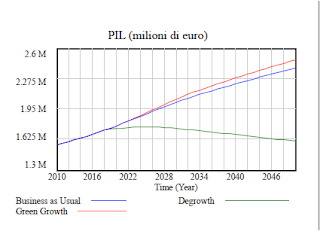

Business as usual – BAU – colore blu nelle figure. Genera la dinamica del sistema date le politiche attuali sia in termini di risparmio energetico, sia di scelte socio-economiche.

Green Growth – GG – colore rosso. Si propone di raggiungere i target stabiliti prendendo spunto sia dalle politiche discusse nella letteratura di “green growth”, sia dalle discussioni emerse nella Strategia Energetica Nazionale (SEN) 2017. In particolare, spingendo sull’aumento dell’efficienza energetica e dell’automazione, oltre che sullo sviluppo delle energie rinnovabili.

DeGrowth – DG – colore verde. Sul piano energetico prevede gli stessi interventi di cui sopra, ma meno spinti; mentre prevede di ridurre l’efficienza produttiva, contenendo l’automazione e riducendo gli orari lavorativi. Inoltre, prevede cambiamenti significati sulle politiche fiscali e sullo sviluppo dell’economia locale.

I risultati dello scenario BAU sono piuttosto scontati: l’obbiettivo di riduzione al 20% delle emissioni di CO2 viene ampiamente mancato, mentre aumentano le disparità sociali e la dipendenza dal commercio globale. Dunque una qualità media della vita in diminuzione, malgrado una crescita del PIL.

I risultati dello scenario GG sono più interessanti. Mostrano infatti come il massiccio investimento in energie rinnovabili e tecnologia, in assenza di limiti al consumo, tenda a ridurre le emissioni, ma in misura largamente insufficiente, mentre la disoccupazione aumenta e con essa le disparità sociali.

La ragione principale di questo risultato, assente in altri modelli, è che “2METE” tiene espressamente conto del cosiddetto “effetto rebound” (alias Paradosso di Jevons): una legge empirica dell’economia secondo cui l’aumento dell’efficienza nell’uso delle risorse provoca un aumento dei consumi.

Importante è anche che il modello evidenzia come, incrementando comunque i consumi finali, non si arresta il degrado ambientale.

Anche lo scenario DG prevede un forte investimento in efficienza energetica e fonti

rinnovabili elettriche, ma in misura minore rispetto allo scenario GG. In compenso, prevede altri interventi tesi a ridurre i consumi finali (e quindi il PIL), mentre sviluppa una quota crescente fino al 30% di beni e servizi prodotti localmente.

Dunque, a parte l’investimento in efficienza dei consumi e rinnovabili, le principali politiche che contraddistinguono lo scenario DG sono:

• Riduzione dell’orario di lavoro di circa il 30% tra il 2018 e il 2050 (una riduzione annuale media di circa l’1%).

• Riduzione degli stipendi mensili, ma aumento di quelli orari.

• Parziale spostamento delle quote di spesa delle famiglie e del settore pubblico a favore dell’economia locale.

• Aumento della tassazione sui profitti distribuiti dal 42% al 52% in 15 anni.

• Aumento del rapporto spesa pubblica PIL, dall’attuale 21% circa al 24% (nel 2050).

• Riduzione degli investimenti pubblici in automazione.

• Minore riduzione del rapporto salario medio pensioni che passa dal 70% circa, al 62% contro il 53,2% in BAU e GG.

Conclusioni.

L’aspetto interessante del modello “2METE” è che mostra come la battaglia per ridurre le emissioni climalteranti sia perduta in partenza, a meno che non si perseguano politiche efficaci per ridurre, anziché aumentare il PIL. Un anatema assoluto questo, in un mondo in cui l’aumento costante del PIL rappresenta oramai un’ossessione totalizzante.

Certo, lo scenario DG, da solo, non rappresenta una traccia sufficiente per immaginare un futuro

sostenibile, ma è abbastanza per indicare che una lieve e costante contrazione del PIL è compatibile sia con la sopravvivenza dell’economia industriale, che con una società più equa e stabile di quella attuale.

Probabilmente non è però compatibile con il sistema monetario internazionale e con l’intero castello della finanza: dal debito di tutti i tipi ai fondi pensione, fino ai risparmi ed ai patrimoni piccoli e grandi. Non si può pensare di cambiare parti di un sistema totalmente integrato senza cambiarle tutte e, credo, che oggi l’ostacolo pratico principale ad una vera svolta sia rappresentato proprio dalla necessità di

eliminare il debito, cosa che comporterebbe la contemporanea scomparsa del denaro e, dunque, la necessità di ricostruire da zero un intero sistema finanziario e monetario. Un’impresa forse impossibile, ma cui prima o poi dovremo comunque mettere mano, per forza di cose.

… more